Ein Thema, das nach wie vor keine große Beachtung bei Kunden findet, ist die Lagerungsdisposition in SAP EWM, besser bekannt als „Slotting“. Häufig ist dabei auch das Zusammenspiel zwischen Lagerungsdisposition und der Lagerreorganisation relevant. Die Lagerungsdisposition kann man als einen Teil des Stammdatenkonzeptes verstehen. Mit Hilfe der Lagerungsdisposition können anhand bestimmter Kriterien die optimalen Material-Stammdaten für die Einlagerung eines Produktes ermittelt werden. Somit wird auch die Einlagerstrategie im EWM durch diverse Stammdaten beeinflusst. Damit auch die optimalen Materialstammdaten ermittelt werden können, müssen weitere Stammdaten und Customizing-Einträge zur Ermittlung gepflegt werden. Für die Ermittlung kann die Konditionstechnik verwendet werden.

Parameter Lagerungsdisposition

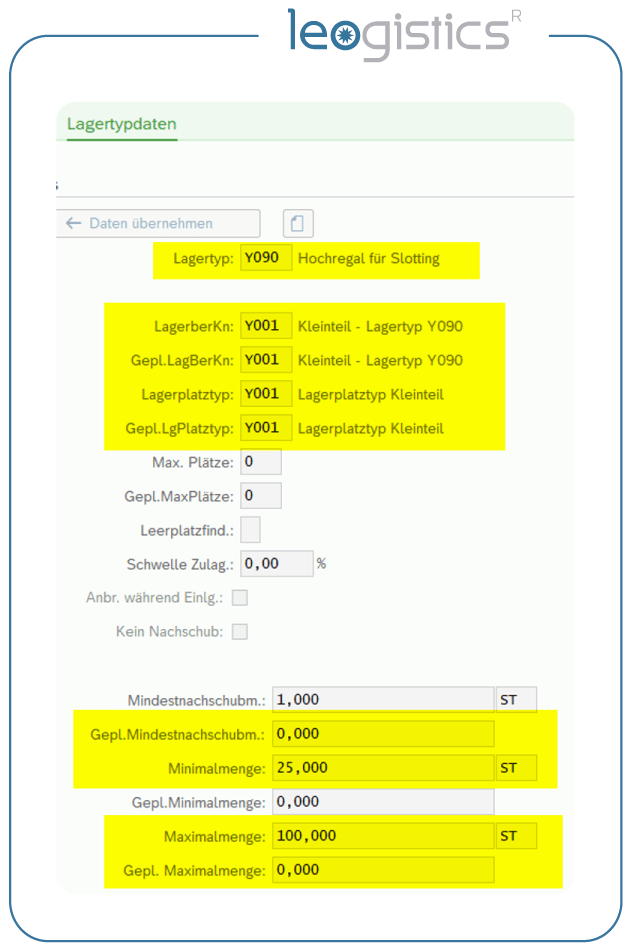

Bei der Lagerungsdisposition werden folgende Parameter beeinflusst, die im Produktstamm fortgeschrieben werden:

- Einlager- bzw. Auslagersteuerkennzeichen

- Lagerbereichskennzeichen

- Lagerplatztypen im Lagertyp

- Maximal-/Minimalmenge je Lagertyp

Während Schritt eins vom EWM immer ausgeführt wird, können die Schritte zwei, drei und vier optional erfolgen. Die Schritte eins bis drei werden mittels Konditionstechnik ermittelt. Mit dieser können anhand von Parametern wie Länge oder Farbe bestimmte Ergebnisswerte gefiltert werden. Bei Schritt drei kann man alternativ auch Customizing-Einträge zur Ermittlung pflegen, die wiederum auf Lagertypebene bestimmt werden. Der Fokus für die Einlagerung sollte in der Praxis auf den ersten drei Kennzeichen liegen.

Wichtige Faktoren für die Lagerungsdisposition definieren

Die Bedarfsmenge, die Kundenauftragsposition und die empfohlene Lagerposition sind erstmal dimensionslose Werte, die frei für sich interpretiert, jedoch für die Ableitung der Bedarfsindikatoren verwendet werden können. Die Bedarfsindikatoren werden durch die Mengen im Materialstamm (Bedarfs-, Kundenauftrags- und empfohlene Lagermenge) und die im Customizing festgelegten Intervalle abgeleitet. Wurde erstmal ein Bedarfsindikator bestimmt, kann dieser wiederum für die Ermittlung der für die Einlagerung notwendigen Kennzeichen (z. B. Lagerbereichskennzeichen) über die Konditionstechnik herangezogen werden. Die anzugebenden Mengen können manuell im Materialstamm gepflegt oder auch per Schnittstelle eingespielt werden. Dies kann über die Standard-APO-Schnittstelle oder ein externes System erfolgen.

Eine weitere Möglichkeit, die drei wichtigsten Einlagerungs-Kennzeichen zu ermitteln, ist die Ermittlung der Dimensionsindikatoren. Im Materialstamm müssen die Werte in den Grunddaten gepflegt werden, sodass diese mit den Intervallen aus dem Customizing abgeglichen werden können. Werden die Daten richtig ermittelt, werden die Kennzeichen je Dimensionsindikator im Materialstamm fortgeschrieben. Die Indikatoren können dann für die Ermittlung der drei Einlager-Kennzeichen über die Konditionstechnik herangezogen werden.

So läuft die Lagerungsdisposition bzw. das Slotting ab

Das Slotting wird mit der Transaktion /SCWM/SLOT ausgeführt und aus einer Kombination von Customizing und Stammdaten ermittelt. Das Ergebnis sind die optimalen Werte für das Einlagersteuerkennzeichen, Lagerbereichskennzeichen und Lagerplatztypkennzeichen. Die maximale Lagermenge betrachten wir in diesem Artikel nicht.

Nehmen wir für ein Beispielszenario folgende Lagerdaten im Materialstamm /SCWM/MAT1:

- Einlagerungssteuer: YQ05 – Produkt für Blocklager B

- Lagerbereichskennzahl: 0003

- Lagerplatztyp: YPR 1 – Hochregalplatz mit Lagerplatz

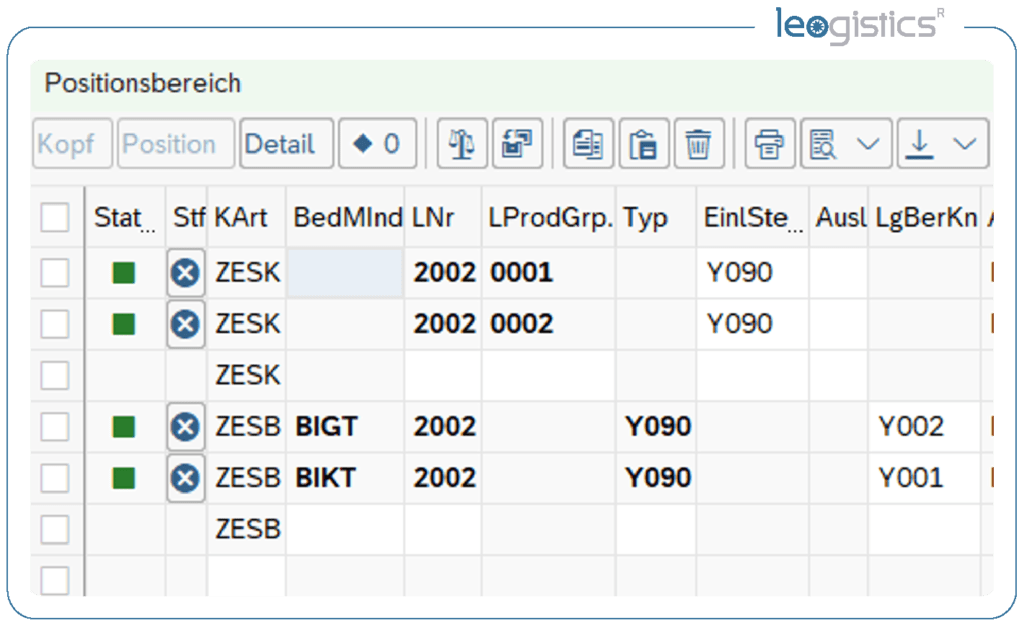

Im Vorfeld wurden über die Transaktion /SCWM/DLVPPFC die PPF-Konditionssätze für die Applikation CON (Lagerungsdisposition) gepflegt. Für die Findung wurden eigene Konditionsarten angelegt.

Für die Findung des richtigen Einlagersteuerkennzeichens wurde festgehalten, dass die Lagerproduktgruppen 0001/0002, welche im Produktstamm gepflegt wurden, das Einlagersteuerkennzeichen Y090 erhält.

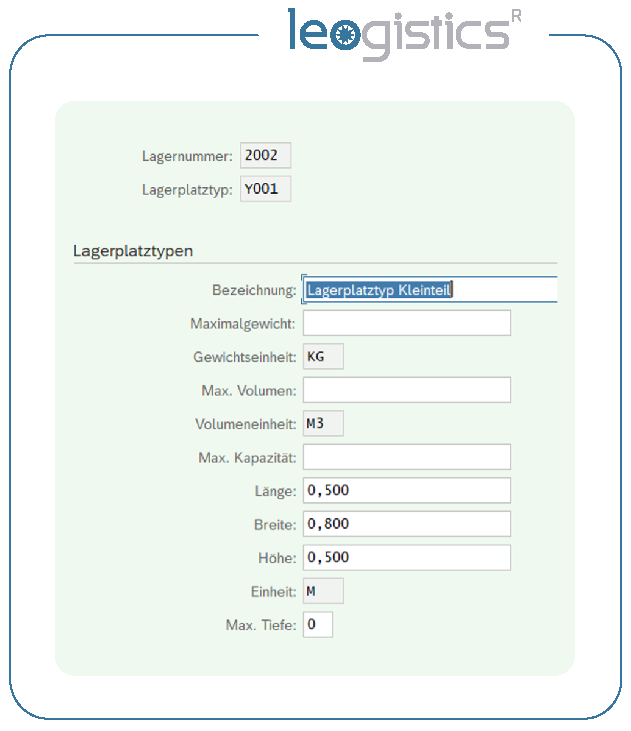

Platztypenfindung: So bestimmt SAP EWM Platztypen

Ermittlung der optimalen Stammdaten für alle drei Kennzeichen

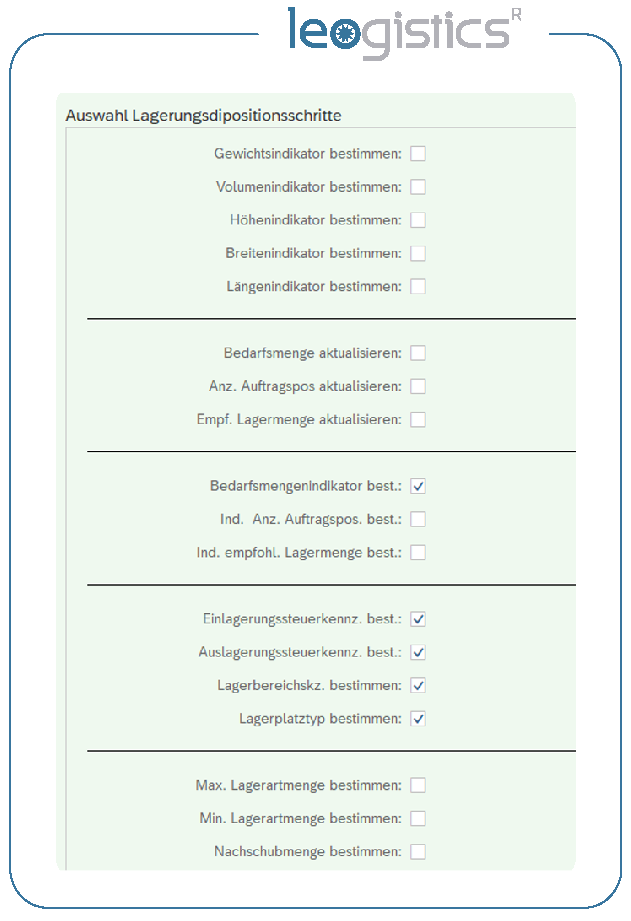

Nachdem das Customizing und die Stammdaten abgestimmt wurden, kann die Ermittlung der optimalen Stammdaten für alle drei Kennzeichen über die /SCWM/SLOT beginnen. Zunächst muss festgelegt werden, welche Indikatoren für die Ermittlung der Kennzeichen benutzt werden sollen.

Folgende Indikatoren sind relevant:

2-Sufen-System in EWM

Nachdem man die Lagerungsdisposition ausgeführt hat, erhält man ein ausführliches Protokoll zur Bestimmung der drei Indikatoren. Wenn die Bestimmung erfolgreich war, dann müssen die Werte an den Produktstamm übertragen werden. Das SAP EWM bietet für die Übertragung ein Zwei-Stufen-System an. Zunächst können die Werte als „geplanter Wert“ übertragen werden. Anschließend können die Plan-Werte als IST-Werte übernommen werden.

Nachdem die Aktualisierung durchgeführt wurde, werden die Kennzeichen für die zukünftigen Einlagerungen in der Einlagerstrategie berücksichtigt. Es ist auch möglich, die Werte zu fixieren, sodass eine Aktualisierung durch die /SCWM/SLOT gesperrt ist.

Mit der Aktualisierung der Stammdaten hat man nun die Grundlage für die Einlagerstrategie geschaffen und damit auch die Grundlage für die Lagerreorganisation. Die Lagerreorganisation stellen wir Ihnen in einem anderen Blog-Artikel vor.

Wir sind für Sie da!

Die Lagerdisposition finden wir bei unseren Kunden nicht so häufig vor. Das kann zum einen daran liegen, dass das Slotting im Rahmen vom Embedded EWM nur mit einer Zusatzlizenz (Teil der Advanced-Funktion) erhältlich ist. Zum anderen wirkt Slotting auf viele Kunden aufgrund der Komplexität erstmal abschreckend. Doch es lohnt sich, sich näher mit dem Thema zu befassen! Wenn man sich mit Lagerungsdisposition beschäftigt, kann man zunächst auch nur Teilbereiche einführen und so die Komplexität in Grenzen halten. Im Zusammenspiel mit der Lagerreorganisation kann die Lagerungsdisposition ein guter Mitspieler für die Organisation seines Lagers sein. Sie haben Fragen zum Thema? Sprechen Sie uns gerne an unter blog@leogistics.com.

Daniel Rotter

Senior Consultant SAP Logistics